Folge XIII: Vereinzelung im Kollektiv

Mit Karl Jaspers gegen die Gesellschaft

Leistungs- und Steigerungslogik, soziale Rollen, Technisierung und technische Befriedigung unserer Bedürfnisse nach echter Gemeinschaft - alles unausweichlich, weil anthropologisch bedingt? Wir meinen dann doch: nein. In unserer Kurzfolge beschäftigen uns weiter die Grenzen der Grenzschrift. Die Diagnose heute: Gesellschaft kann schief gehen. Jedes Kollektiv, ob Gemeinschaft oder Gesellschaft, ist auf Beziehungen angewiesen. Je flacher, schneller und zweckmäßiger diese Beziehungen werden, desto mehr Mobilität hat zwar eine Gesellschaft, desto entfremdender wirkt jedoch das Kollektiv auf den Einzelnen. Denn wie laut Plessner so auch laut Karl Jaspers wird meist eines vergessen: Die Beschaffenheit der menschlichen Psyche, welche Schutz und Distanz vor dem Kollektiv braucht (Plessner), welche aber auch existenziell in ihren Bedürfnissen auf direkte, unvermittelte Versorgung durch das Kollektiv angewiesen ist (Jaspers). Es genügt also nicht, wenn der moderne, spätmoderne, liberale, neoliberale Mensch Erwachsensein und Reife definiert als sein Maß der Ungebundenheit, der sozialen Mobilität und Flexibilität. Gelten allein diese Werte, dann leiden wir unter einem Radikalismus von Gesellschaft.

Die “II. Folgen” gibt es es exklusiv für unsere Steady-Mitglieder. Alle Mitglieder erhalten ihren persönlichen RSS-Feed zu den “II. Folgen”, alternativ sind sie nach Anmeldung über Steady auch auf Spotify zu hören.

Wir sind wie Sam und Frodo

Giorgia Meloni. © by Quirinale

Giorgia Meloni. © by Quirinale

Ein Porträt des kulturellen Umfelds Giorgia Melonis

von Til Eyinck

Es gibt wohl Familien, in denen Literatur eine geringere Rolle spielt, als es in der von Giorgia Meloni der Fall ist. Ihre Mutter schrieb unter dem Pseudonym „Josie Bell“ immerhin über 100 Groschenromane, darunter Unforgettable man, Love holiday, A charming Cinderella. Spekulationen darüber, ob Giorgia die Bücher ihrer Mutter wirklich im Detail kennt, wären unlauter, sicher ist jedoch, dass sie ihr Wort sehr ernst nimmt: „Mutter ist unser Familien-Genie, sie weiß über alles Bescheid, auch über Hawkins‘ Theorie der schwarzen Löcher“. Giorgia selbst ist seit ihrer Jugend ein bekennender Tolkien-Fan, sie bestückte eine ihrer ersten nationalkonservative Reden mit einer Mittelerde-Allegorie. Auch ihre Schwester atmet Tolkien förmlich und widmete Giorgia unlängst die Worte: „du hast dich als Frau und Mutter in einer Welt behauptet, die vor allem Frauen nichts schenkt“, „ich werde Dich begleiten […], wie Sam Frodo, wohl wissend, dass es deine Geschichte sein wird, die man sich erzählen wird“.

Und in der Tat ist Giorgia stolz auf ihr Frausein — und auf ihren weiblichen Vornamen. Ihre bekannteste Rede beinhaltet den mittlerweile untrennbar mit ihr verbundenen Ausruf: „Ich bin Giorgia, Ich bin eine Frau, ich bin Mutter, ich bin Italienerin, ich bin Christin.“ — Wohl nicht nur wegen der unfreiwilligen Sprachmelodie dieser Worte, machte das Internet daraus prompt einen Techno-Remix. Da das mindestens scherzhaft, wenn nicht parodistisch gemeinte, dazugehörige Musikvideo sich großer Beliebtheit erfreute, stieg darüber letztlich auch das Interesse für die Rede. — Es gibt sogar schon ein spanisches Reggaeton-Pendant: Yo soy Giorgia. Ob Giorgia oder ihr Fratelli D’Italia-Team wohl auch solche Lieder im Sinn hatten, als in einem ihrer Posts zu lesen war „die Verbreitung der italienischen Musik und Kultur voranzubringen war stets das Ziel der Fratelli D’Italia“? Giorgia hat den Hype jedenfalls genutzt und ihre Biografie kurzerhand Ich bin Giorgia genannt.

Ein Glück, möchte man fast sagen, ist es in ihrem Parteiumfeld unüblich, sich nicht nur über den Vornamen, sondern auch über den Familiennamen zu profilieren. Denn dann würde wohl auch die Parteigenossin Rachele ins Mikro schreien: ‚Ich bin Rachele Mussolini‘. Die Enkelin des Duce ist in der italienischen Rechten politisch aktiv. Meloni warnt die Öffentlichkeit aber vor einer Vorverurteilung: „Ich glaube, ihr Nachname kann weder Vorteil noch Nachteil sein“.Und wäre die Angelegenheit nicht so ernst, könnte man hier gleich den nächsten Song wittern — immerhin ist Rachele nicht nur die Enkelin des Diktators, sondern auch die Tochter eines erfolgreichen Jazzmusikers, bekannt unter anderem aus der nach ihm benannten Band Romano Mussolini All Stars. Jazzgrößen wie Dizzy Gillespie, Duke Ellington und Chet Baker teilten mit ihm die Bühne und das Studio.

Wer jetzt meint, die Assoziation Jazz und Meloni sei hier bloß ad-hoc und zum Wohle des Feuilletonismus hervorgebracht, dem sei dieser Post der Parteivorsitzenden ins Gedächtnis gerufen: „Herzliches Beileid zum Tod von Giampiero Rubei, Rom und Italien verlieren einen großen Kulturschaffenden“. Hier schließt sich auch der Mittelerde-Kreis: Rubei, dem Meloni hier gedenkt, selbst, wie Romano Mussolini, einer der bekannteren italienischen Jazzer, war nicht nur Musiker, sondern auch einer der Organisatoren der sogenannten ‚Hobbit-Camps‘, über die auch Meloni nachweislich in ihrer Jugend mit radikalen politischen Positionen in Kontakt kam. Darüber berichtete kürzlich die New York Times. In den Camps tauchte man nicht nur in Tolkien-Welten ein, man sang auch rechtsnationale Lieder. Die neunzehnjährige Meloni, von der man derzeit im Verhältnis zu früher etwas gemäßigtere Töne vernimmt, hat jedenfalls 1996 bekanntlich noch euphorisch kundgegeben: „Mussolini war ein guter Politiker, […] so einen hat es die letzten fünfzig Jahre nicht gegeben“.

Der Sohn des Duce hat im Gegensatz zu seinem Jazzer-Kollegen lange eine reservierte Haltung zur mit dem eigenen Namen verwobenen Geschichte Italiens eingenommen — bis in die Sechziger trat er nicht unter seinem Familiennamen auf. Erst spät bemühte er sich dann jedoch um die Publikation des Buchs Mein Vater, der Duce und beschrieb darin den Diktator als einen hingebungsvollen Familienmenschen. In einem 2001 für das Onlinemagazin Garda Post geführten Interview erinnert er sich beinahe verträumt an das Jahr 1943: „Schöne Erinnerungen, als Familie waren wir uns sehr nah, man sprach über Musik, Kunst. […] Ich denke sehr gerne an jene Zeit zurück. […] Es war eine friedliche Zeit, abgesehen von den Umständen“.

Jüngst entspann sich in Italien eine Debatte, als man Meloni vorwarf, das Lied „Su di noi“ für ihre politischen Zwecke missbraucht zu haben. Der Künstler, Pupo, meldete sich persönlich zu Wort: „Seien sie rechts oder links, Atheisten oder Gläubige […], konservativ oder progressiv, Juventus oder AC Florenz Fans, seien sie Russen oder Ukrainer; ich bedanke mich bei all jenen, die meine Musik verwenden, denn die Musik gehört uns allen, wie die Kunst.“

Andere Größen der italienischen Pop- und Liedermachermusik sehen das nicht so. Luciano Ligabue zeigte sich bemüht, Salvini die Verwendung seiner Kunst im Rahmen etwaiger Wahlkampfvideos zu untersagen. Auch die Sängerin Elodie meldete sich zu Wort: „Giorgia Meloni redet wie ein Mann aus dem Jahre 1922“. Vulgär aber sprechend ist auch die Reaktion der international schlicht als ‚Giorgia‘ bekannten Sängerin Giorgia Todrani. Sie gab kund: „Auch ich heiße Giorgia, aber deswegen gehe ich euch damit ja nicht auf den Sack“.

Was kann man aus diesen, in ihrem Beisammensein fast skurrilen Einsichten in die italienische Polit- und Kulturlandschaft lernen? Wollen wir nicht alle manchmal in Gedanken in Mittelerde leben? Wären die Aufnahmen von Romano Mussolini All Stars am Ende bloß mittelmäßige Jazzscheiben? ‚Gehört‘ die Musik wirklich immer denen, die sie verwenden dürfen? Mit einem oft fälschlicherweise Karl Valentin zugeordneten Zitat lässt sich auch keine Antwort geben: „Kunst ist schön, macht aber Arbeit“.

Autor

Til Eyinck ist Romanist und promoviert zur Sinnkonstitution fiktionaler Rede. Er spielt und singt Folk mit János e Fiammetta.

Folge 24: Die Grenzen der Gemeinschaft (mit Jens Heise)

Filmtipp: “The Crowd” von King Vidor, 1928.

Filmtipp: “The Crowd” von King Vidor, 1928.

… und die Grenzen der Grenzschrift von Plessner

Auch in jüngeren Jahren schrieb Helmuth Plessner bereits gute Bücher. Mit unserem Gast Jens Heise von der Uni Heidelberg widmen wir uns Plessners soziologischem Erstling, den “Grenzen der Gemeinschaft”. Nach einiger Arbeit am Text wenden wir uns den Problemen der Jetztzeit zu und damit den möglichen Grenzen der Grenzschrift. Hierbei unterstützt uns Andreas Reckwitz. Hat nicht die Gesellschaft, für die sich Plessner rückhaltlos ausspricht, selbst ein Radikalisierungspotenzial? Produziert sie heute nicht mehr denn je soziale Vereinzelung und leistet damit einer Politisierung von Gemeinschaftslogiken wieder Vorschub? Oder muss sich das spätmoderne Subjekt dieser Vereinzelung um der Gesellschaft willen anpassen, muss es ein hybrides werden? So gewinnt schließlich ein an die postmoderne anschlussfähiger Plessner Konturen.

Folge XII: Werner Herzog

Herzog kann wie von der Kanzel sprechen, ohne jemals pastoral zu klingen. © by Fronteiras do Pensamento / Greg Salibian

Herzog kann wie von der Kanzel sprechen, ohne jemals pastoral zu klingen. © by Fronteiras do Pensamento / Greg Salibian

Ein Gespräch zu seinem 80. Geburtstag

Mit Florian Arnold widmen wir uns Werk und Person Werner Herzogs, zu dessen 80. Geburtstag. Auch in seinen Spielfilmen schlägt immer wieder das Dokumentarische durch. Doch was will Herzog dokumentieren? Was ist das gleichbleibende in seinem Werk, welche Motive treiben ihn? Herzog scheint in allen Naturschauspielen, die er festhält (unter anderem: das Spektakel Klaus Kinski), nie die manifeste Gewalt der Natur zeigen zu wollen, nicht ihre violentia gewissermaßen, sondern ihre potestas, ihre herrschende, verfügende Gewalt, die in ihr schlummert, die in den Vulkanen brodelt. Ihm geht es um ein “An-Sich” der Natur, um das Verhältnis des Menschen zu den Urkräften, denen er auf unerklärliche Weise entstammt. Wir machen mehr und mehr religiöse Motive aus und gelangen zu einiger Klarheit. Ohne Gespür für das Mystische ist Herzogs Werk wohl nicht denkbar - nicht in seiner Deutlichkeit und Deutbarkeit. Steht Herzogs Mission als “Soldat des Kinos” letztlich in einiger Verwandtheit zur Mission des Missionars, der auch beständig die Grenzen der Welt aufsuchen musste?

Die “II. Folgen” gibt es es exklusiv für unsere Steady-Mitglieder. Alle Mitglieder erhalten ihren persönlichen RSS-Feed zu den “II. Folgen”, alternativ sind sie nach Anmeldung über Steady auch auf Spotify zu hören.

Folge 23: Ausweglosigkeit (mit Florian Arnold)

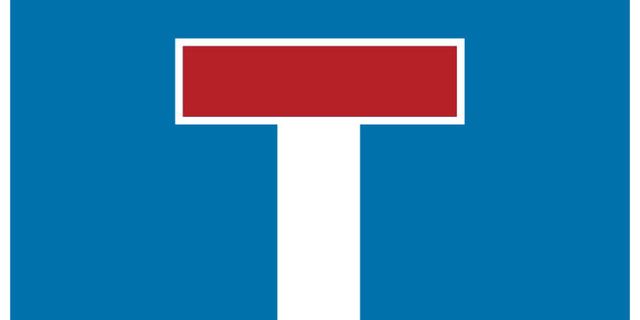

Ein Beispiel für (vermeintliche) Ausweglosigkeit: Die Sackgasse.

Ein Beispiel für (vermeintliche) Ausweglosigkeit: Die Sackgasse.

Zeitgeist im Zirkel, in Sackgassen, in Ratlosigkeit

Wohin gehen, wenn uns das Gefühl der Ausweglosigkeit beschleicht? Mit Philosoph und Designtheoretiker Florian Arnold malen wir uns das Theorem der Ausweglosigkeit in allen Facetten aus. Das führt uns in Krisenzeiten auf Abwege, Umwege und zuletzt auf Holzwege. Im Dickicht finden wir uns nicht nur der anthropologischen Gefahrensituation ausgesetzt, sondern findet sich womöglich auch erst die Fährte zu den Quellen, wenn die eingelaufenen Trampelpfade verlassen werden. Wie aber Kampf und Gewalt im Lichte der Ereignisse entgehen? Durch Gelassenheit? Um jene muss Maxim Klusch in der Popmusikanalyse zu “Layla” mächtig ringen.

Folge XI: Aggression

Ein Beispiel arterhaltender innerartlicher Aggression. © by Charles J. Sharp

Ein Beispiel arterhaltender innerartlicher Aggression. © by Charles J. Sharp

Warum der Mensch auf den Menschen losgeht

In der ersten exklusiven “II. Folge” denken wir das vielleicht entscheidende anthropologische Fundament von Krieg und Kampf: die Aggression. Es kommt zum Konkurrenzverhalten zweier Männchen vor laufendem Mikrofon. Während also die Theorie zur Waffe für praktische Konflikte wird, vollziehen wir mit Konrad Lorenz (Das sogenannte Böse, 1963) nach, wie in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit das begriffliche Denken den Menschen über seine schwache natürliche Bewaffnung weit - zu weit - hinausgehoben hat. Eine performative Folge also. Gepaart mit der fehlenden Tötungshemmung gegenüber Artgenossen, die den Raubtieren vorbehalten bleibt, ist dem Menschen durch seine künstliche Bewaffnung das willentliche Töten erst ermöglicht. Unser Freund Sigmund Freud derweil spricht dem Menschen ohne Kultur die Nächstenliebe tendenziell ab (warum gerade er das tut, können wir heute auch nicht mehr verstehen), weswegen er seine aggressiven Triebe kulturell hemmen muss, was ihn wiederum krank macht, und ihm die Nächstenliebe stärker noch verunmöglicht, als sie ihm im hypothetisierten Naturzustand jemals verunmöglicht war. So pessimistisch beschließen wir nur fast, denn auch Freud kann irren. Wenigstens laufen wir in der Sackgasse der Aporie nicht gegen die Wand, sondern sind bemüht, das Einbahnstraßenschild umzudrehen. Wir wissen schlussendlich: Wir bräuchten eine filigrane Beleidigungskultur.